乾癬の原因について

乾癬が発症するしくみはまだ完全に解明されていませんが、最近の研究により免疫機能の異常が関わっていることが分かってきています。

乾癬(かんせん)は慢性の皮膚の病気です。炎症によって皮膚が赤くなる、皮膚が盛り上がるなどの症状がみられます。

このページでは、基本的な乾癬の内容を紹介します。

「乾癬(かんせん)」という言葉の響きから、「感染症」を連想する人がいるかもしれませんが、乾癬は人から人にうつる病気ではありません。

「乾癬(かんせん)」という言葉の響きから、「感染症」を連想する人がいるかもしれませんが、乾癬は人から人にうつる病気ではありません。

乾癬は遺伝的な要因と生活していくなかで影響を受ける環境因子(肥満や喫煙、薬剤など)をきっかけに発症します。

ウイルスや細菌に感染することで起きる病気ではないのです。

乾癬には、尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)、乾癬性関節炎(かんせんせいかんせつえん)などいくつかのタイプがありますが、乾癬の90%を占めるのが尋常性乾癬※1です。

乾癬には、尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)、乾癬性関節炎(かんせんせいかんせつえん)などいくつかのタイプがありますが、乾癬の90%を占めるのが尋常性乾癬※1です。

その尋常性乾癬のおもな症状は皮疹(ひしん)やかゆみなどです。皮疹は病気によって起こる皮膚の変化をいい、乾癬では紅斑(こうはん)、浸潤(しんじゅん)・肥厚(ひこう)、鱗屑(りんせつ)、落屑(らくせつ)などがみられます。※2

皮疹は全身のどの部分にも現れますが、最初に症状が発症する箇所としては頭部、ひじ・膝などが多い1)といわれています。また、爪が白く濁ってもろくなるなどの症状が手の爪では28.7%、足の爪では12.9%にみられるとの報告があります2)。※3

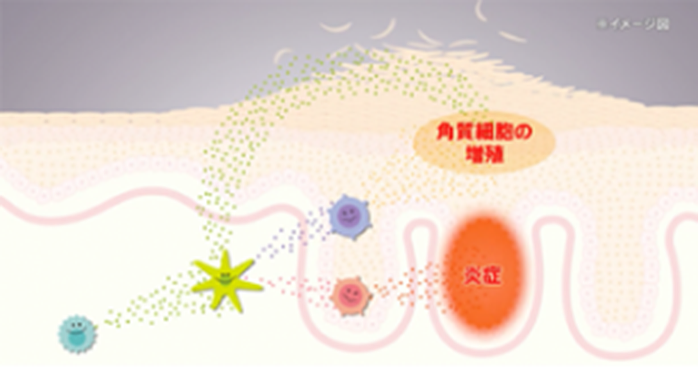

新陳代謝によって、定期的に古い皮膚は角質となり自然にはがれ落ち、新しいものと入れ替わります。これをターンオーバーといい、28~40日の周期で繰り返されます。

しかし、乾癬の患者さんは、ターンオーバーの周期が4~5日と非常に短く※4、多くの角質が短期間ではがれ落ちてしまうのです。

他にも、乾癬の患者さんのうち、関節に症状が現れる乾癬性関節炎(PsA:Psoriatic arthritis)を併発している人は日本では3〜10%と報告されています。※5

これらの症状の重症度は、皮疹の大きさ、程度など、複数の評価方法を用いて、総合的に患者さんの重症度を判定します。 ※6

乾癬の原因は、まだすべてが明らかになっていませんが、遺伝的に乾癬になりやすい体質があることはわかっています。

しかし、遺伝的な要因をもつ人すべてが発症するわけではなく、不規則な生活や食習慣、喫煙、ストレス、肥満、感染症、特殊な薬剤(血圧を下げる薬など)3)などの環境因子が重なることで発症すると考えられています。

乾癬になりやすい体質が親から子に受け継がれる可能性はあるものの、病気自体が遺伝するわけではありません。日本人では、親が乾癬の患者さんで子どもが乾癬を発症する割合は4〜5%と報告されています。

※7

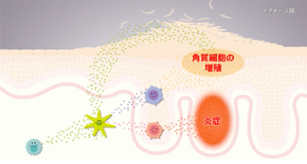

乾癬は、過剰な免疫反応から自分の細胞を攻撃してしまう病気です。これに関与しているのが、免疫機能に関わるサイトカインと呼ばれるタンパク質で、炎症を引き起こす作用があります。

乾癬は、過剰な免疫反応から自分の細胞を攻撃してしまう病気です。これに関与しているのが、免疫機能に関わるサイトカインと呼ばれるタンパク質で、炎症を引き起こす作用があります。

このサイトカインが過剰に増えてしまうことで皮膚の表皮細胞の異常な増殖や元の細胞形態と異なった分裂などが生じ、そこから乾癬のさまざまな皮膚症状が起こります。

乾癬は、症状が軽くなったり悪化したりを繰り返す病気で、その症状の程度や状況は患者さんごとに異なります。そのため、患者さんの症状に応じて単独あるいは複数の治療を組み合わせて行います。

基本的な治療法には外用療法、光線療法、内服療法の3つがあります。また、これらの治療で十分な効果が期待できない場合には、生物学的製剤による治療が行われます。

外用療法4)は、乾癬治療の基本となる治療で、患者さんの症状などに応じて使用する外用薬が選択されます。

中等症以上※8の患者さんに対しては、外用療法と併用して内服療法が行われるのが一般的です4)。

重症※8の患者さんに対しては、生物学的製剤が治療の選択肢となります4)。

生物学的製剤を使った治療は、日本皮膚科学会が認めた「乾癬分子標的薬使用承認施設」(https://www.dermatol.or.jp/modules/biologics/index.php?content_id=4)で開始することになります5)。

外用療法で症状の改善がみられない場合や皮膚症状の範囲が広い患者さんなどに対し、外用療法と並行して行われる治療です。

このほか、関節炎で痛みがあるときには鎮痛薬が処方されることがあります6) 。

また、厚生労働省の指定難病である膿疱性乾癬(汎発型)では、血液を専用の装置に通過させて顆粒球と単球を除去した後、身体に戻す顆粒球・単球吸着除去療法(GMA)が行われることもあります。7)

乾癬の症状を悪化させないためには、規則正しい生活や食習慣を心がけることが大切です。特に乾癬の患者さんは、糖尿病や高血圧症、脂質異常症などを合併するリスクが高いことがわかっています4)。バランスのよい食事を心がけエネルギーの摂り過ぎに注意します。

乾癬の症状を悪化させないためには、規則正しい生活や食習慣を心がけることが大切です。特に乾癬の患者さんは、糖尿病や高血圧症、脂質異常症などを合併するリスクが高いことがわかっています4)。バランスのよい食事を心がけエネルギーの摂り過ぎに注意します。

乾癬の患者さんには日光浴が勧められますが、患者さんによっては悪化するケースもあるため、過度にならないようにしましょう8)。また、適度な運動を心がけ適正体重を維持しましょう4)。肥満は乾癬の発症、重症化リスクの一つです。発疹がありかゆみを伴う場合でも、皮膚をかかないように注意します。

不規則な生活やストレスなどによって、乾癬の症状が悪化することがあります。症状の変化があったときには医師に相談してください。

乾癬の原因ははっきりとわかっていませんが、適切な治療によって症状のコントロールを目指すことが可能になりました。

症状が落ち着いた状態を維持するために治療を継続し、乾癬という病気と上手に付き合っていくことが大切です。

参考